スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

中古の銅鍋のメンテ

2017年10月25日

しばらく間が空いてしまいました。何か色々と忙しかったり、私事では良いことがありました(笑)。

前に中古の銅鍋を安価で二つ手に入れました。ただ、銅器は扱ったことがほぼ無いので、これを機に銅器のメンテなどを勉強していきたいと思います。

状態は本体表面にうっすらと白い膜があり、おそらく緑青と思われます。小さい方は取っ手が鉄製、大きい方は蓋付きで取っ手は真鍮製です。小さい方は取っ手が錆びています。

とりあえず洗ってソース作りしましたが特に問題はありません。どちらも表面を綺麗にするとともに、小さい方の取っ手の錆を何とかしたいと思います。

まずは取っ手の錆を落としていきます。真鍮ブラシやスコッチブライトを使用し綺麗に落とします。

その後、過去にやった炭素鋼刃物の黒錆加工を取っ手にしてみました。

一応できたんですが、その後数回使用したら錆びたので、油焼きに近いことをしてコーティングします。植物油を塗ってバーナーで炙るを数回繰り返します。少し黒っぽくなったら完成です。

数回使用しましたが、とりあえずは錆びなくなったので良しとします。

後はどちらも本体を綺麗にします。

クレンザーやピカールなどを柔らかいスポンジで洗うと良いとのことでやります。…が、あまり綺麗になりません。少しスコッチブライトでやってみると細かい傷がついてしまいます。

…うーん。…そういや酢やレモン汁と塩が良いって聞いたような…。

試してみるとみるみる綺麗に!

比較するとかなり違います。そして、一気に仕事が進みます!

…どやぁ!顔も映るくらいにピカピカになりました!

銅器は熱伝導が良く、煮込み料理やソース作りに向いています。これから使っていくのが楽しみです!

前に中古の銅鍋を安価で二つ手に入れました。ただ、銅器は扱ったことがほぼ無いので、これを機に銅器のメンテなどを勉強していきたいと思います。

状態は本体表面にうっすらと白い膜があり、おそらく緑青と思われます。小さい方は取っ手が鉄製、大きい方は蓋付きで取っ手は真鍮製です。小さい方は取っ手が錆びています。

とりあえず洗ってソース作りしましたが特に問題はありません。どちらも表面を綺麗にするとともに、小さい方の取っ手の錆を何とかしたいと思います。

まずは取っ手の錆を落としていきます。真鍮ブラシやスコッチブライトを使用し綺麗に落とします。

その後、過去にやった炭素鋼刃物の黒錆加工を取っ手にしてみました。

一応できたんですが、その後数回使用したら錆びたので、油焼きに近いことをしてコーティングします。植物油を塗ってバーナーで炙るを数回繰り返します。少し黒っぽくなったら完成です。

数回使用しましたが、とりあえずは錆びなくなったので良しとします。

後はどちらも本体を綺麗にします。

クレンザーやピカールなどを柔らかいスポンジで洗うと良いとのことでやります。…が、あまり綺麗になりません。少しスコッチブライトでやってみると細かい傷がついてしまいます。

…うーん。…そういや酢やレモン汁と塩が良いって聞いたような…。

試してみるとみるみる綺麗に!

比較するとかなり違います。そして、一気に仕事が進みます!

…どやぁ!顔も映るくらいにピカピカになりました!

銅器は熱伝導が良く、煮込み料理やソース作りに向いています。これから使っていくのが楽しみです!

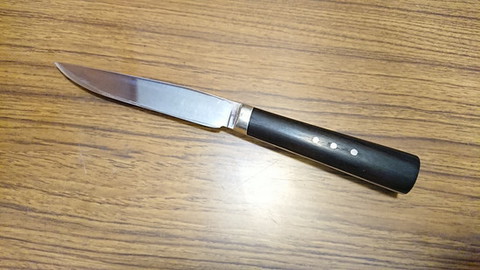

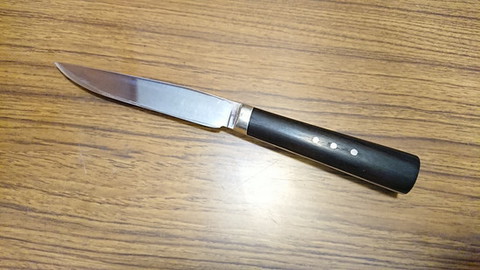

ペティナイフを作ってみる 完成!

2017年08月25日

長かったペティナイフ作りも今回で終わりです。

早速、完成品を。

◇自作ペティナイフ

仕様

全長 : 21.2㎝

刃渡り : 11.4㎝

刃厚 : 2.0㎜

鋼材 : 日立金属 ATS-34

ハンドル材 : 縞黒檀

ヒルト材 : ニッケルシルバー

硬度 : HRC 62 (八田工業㈱様に熱処理依頼)

所々甘い部分はありますが、初めて作ったのでこんなものかなぁと(言い訳)。紙や野菜の試し切りも行いましたが、特に問題ありません。

何にせよ、漸く形になりました!長かったですねぇ。

次は前に折れた鋼材使って、刀子でも作ってみようか思案中です。こっちは本当に時間かかりそうですが(笑)。

◇ ペティナイフを作ってみる 関連記事 ◇

1、ぺティナイフを作ってみる

2、ぺティナイフを作ってみる 保留

3、ぺティナイフを作ってみる 外形研削

4、ぺティナイフを作ってみる 焼入れ 研磨

5、ぺティナイフを作ってみる ヒルト ハンドル

6、ぺティナイフを作ってみる ハンドル部の加工 シース製作

早速、完成品を。

◇自作ペティナイフ

仕様

全長 : 21.2㎝

刃渡り : 11.4㎝

刃厚 : 2.0㎜

鋼材 : 日立金属 ATS-34

ハンドル材 : 縞黒檀

ヒルト材 : ニッケルシルバー

硬度 : HRC 62 (八田工業㈱様に熱処理依頼)

所々甘い部分はありますが、初めて作ったのでこんなものかなぁと(言い訳)。紙や野菜の試し切りも行いましたが、特に問題ありません。

何にせよ、漸く形になりました!長かったですねぇ。

次は前に折れた鋼材使って、刀子でも作ってみようか思案中です。こっちは本当に時間かかりそうですが(笑)。

◇ ペティナイフを作ってみる 関連記事 ◇

1、ぺティナイフを作ってみる

2、ぺティナイフを作ってみる 保留

3、ぺティナイフを作ってみる 外形研削

4、ぺティナイフを作ってみる 焼入れ 研磨

5、ぺティナイフを作ってみる ヒルト ハンドル

6、ぺティナイフを作ってみる ハンドル部の加工 シース製作

ぺティナイフを作ってみる ハンドル部の加工 シース製作

2017年08月24日

更新も遅れましたが、このネタ自体もかなり久方ぶりです(笑)。色々あって1年以上放置状態でした…。

~前回のあらすじ~

熱処理が終わった鋼材に、ハンドル材をくっつけたゾ!

今回はハンドル部全般終わらせます。ピンを差し込み、ハンドル材と本体を固定します。

…実はここまでは1年前にやっておりました(笑)。

後は断面四角のハンドル部を削り、サンドペーパー(#80~1500)で表面を磨き、バフ掛けして、綺麗な楕円形にします!

ナイフの方はほぼ完成。刃付けは最後にして、ハンドル部に亜麻仁油をこすりつけます。

次にシース作りです。シースは鞘のことですね。

設計図とか作った方が良いんでしょうけど、最近のレザークラフトは横着してます(笑)。直接ナイフを当てがいながら作ります。

大体の大きさに切った革に、刃の部分を支える中子を付けて縫っていくんですが、ベルト通しを先に縫わないといけないことに気付き、先にベルト通しの方をやります(笑)。

やっと刃の方です。

コバを整え、ヘリを取ります。

濡らして型を取ったので、乾燥させます。

後はコバを仕上げ、革用のオイルで擦っておきます。

刃付けも終わり、シースも仕上がりました!次は完成品を出せそうですね!

…長かった。1年以上かかるとは…。流石に怠けすぎでしたね(笑)。

~前回のあらすじ~

熱処理が終わった鋼材に、ハンドル材をくっつけたゾ!

今回はハンドル部全般終わらせます。ピンを差し込み、ハンドル材と本体を固定します。

…実はここまでは1年前にやっておりました(笑)。

後は断面四角のハンドル部を削り、サンドペーパー(#80~1500)で表面を磨き、バフ掛けして、綺麗な楕円形にします!

ナイフの方はほぼ完成。刃付けは最後にして、ハンドル部に亜麻仁油をこすりつけます。

次にシース作りです。シースは鞘のことですね。

設計図とか作った方が良いんでしょうけど、最近のレザークラフトは横着してます(笑)。直接ナイフを当てがいながら作ります。

大体の大きさに切った革に、刃の部分を支える中子を付けて縫っていくんですが、ベルト通しを先に縫わないといけないことに気付き、先にベルト通しの方をやります(笑)。

やっと刃の方です。

コバを整え、ヘリを取ります。

濡らして型を取ったので、乾燥させます。

後はコバを仕上げ、革用のオイルで擦っておきます。

刃付けも終わり、シースも仕上がりました!次は完成品を出せそうですね!

…長かった。1年以上かかるとは…。流石に怠けすぎでしたね(笑)。

自家製手抜きバーガー

2017年08月23日

…バーガーが食べたい。アメリカ人もびっくりしそうな大きいやつ…。

…そんな訳で、作ります!今回はビーフバーガーとポークバーガーやってみます。

ひき肉にスパイスや塩で下味を付け、よく混ぜます。そのあとパンの大きさに合うよう成型します。

次に表面に焼き色がつくよう、しっかり両面焼きます。

チェダーチーズなどを追加します。

…うーん。

…折角なので、もう少し追加します(笑)。

パンの方の下準備。カンパーニュを横にスライスし、マスタードマヨネーズ、サニーレタス、家で採れたトマト、兄製ピクルスなどを敷きます。

その上にドーン!!!

バンズを乗っけて、とりあえず一つ目!次はポーク!工程は同じです!

完成!

因みに単三電池で大きさ比較(笑)。

カットして、久々のビールと頂きます!

兄と半分ずつで食べましたが、かなり満腹(笑)。結構なボリュームでしたね!

パンは市販品なので楽させてもらいましたが、お味はかなーり美味しかったです!

…ある意味、ポテトとコーラが欲しかった(笑)。

…そんな訳で、作ります!今回はビーフバーガーとポークバーガーやってみます。

ひき肉にスパイスや塩で下味を付け、よく混ぜます。そのあとパンの大きさに合うよう成型します。

次に表面に焼き色がつくよう、しっかり両面焼きます。

チェダーチーズなどを追加します。

…うーん。

…折角なので、もう少し追加します(笑)。

パンの方の下準備。カンパーニュを横にスライスし、マスタードマヨネーズ、サニーレタス、家で採れたトマト、兄製ピクルスなどを敷きます。

その上にドーン!!!

バンズを乗っけて、とりあえず一つ目!次はポーク!工程は同じです!

完成!

因みに単三電池で大きさ比較(笑)。

カットして、久々のビールと頂きます!

兄と半分ずつで食べましたが、かなり満腹(笑)。結構なボリュームでしたね!

パンは市販品なので楽させてもらいましたが、お味はかなーり美味しかったです!

…ある意味、ポテトとコーラが欲しかった(笑)。

アカシの選別 焚き付けづくり

2017年08月22日

いやー、大分間が空きました(笑)。夏休みやお盆というのは、サービス業は忙しいので仕方ないです(言い訳)。

漸く休みになったので、春に採取したアカシ(ファットウッド)の選別などを行います。

斧でコツコツ割っていきます。

黙々とこういうのやるのは割と好きです。…蚊さえいなければ(笑)。

とりあえず、松脂の多いものと少ないものに分けて保管します。

余談ですが、カヌレも久々に焼きました。大分コツをつかんできましたが、今回少し早めにオーブンから出しました。母が固くて歯が…とか言ってたので、少し淡い色の状態で出しました。

暫くすると色が濃くなってきました。これは驚きましたね。

焚き付けづくりの休憩に頂きました!うまうま!

漸く休みになったので、春に採取したアカシ(ファットウッド)の選別などを行います。

斧でコツコツ割っていきます。

黙々とこういうのやるのは割と好きです。…蚊さえいなければ(笑)。

とりあえず、松脂の多いものと少ないものに分けて保管します。

余談ですが、カヌレも久々に焼きました。大分コツをつかんできましたが、今回少し早めにオーブンから出しました。母が固くて歯が…とか言ってたので、少し淡い色の状態で出しました。

暫くすると色が濃くなってきました。これは驚きましたね。

焚き付けづくりの休憩に頂きました!うまうま!

…アカシ(ファットウッド)、掘り?

2017年05月17日

久しぶりの休日を満喫していたところ、普段電話が来ることがほとんど無い父から電話がありました。珍しいし、なんかあったのかなと少し不安に思いながら電話に出ると…。

『前にお前が言ってたアカシあったぞ。今時間あるか?』

「…今行く!」

そんな訳で現場に行きました(笑)。早速見てみると…。

切り株になって数年経った感じでしょうか。風雨にさらされ、虫食いも酷く原型がありません。

近くにあった木の皮で判断したそうです。流石、親父様。早速掘り起こします。

おそらく元は20~30㎝近くの太さはあったようですが、残っている部分は朽ちてかなり細いです。それでもこの大きさ!足のサイズが26㎝位なので、70㎝位でしょうか。

戻ってから洗うと更に細くなりました。でもこれが全てアカシならかなりの量です。早速、切ったり割ったりしてみます。

飴色とまではいきませんが、松脂の匂いも強く、触るとべたべたのところがあります。中々良質なアカシじゃないでしょうか!暫く乾燥させてから、使いやすい大きさにしようと思います。

アカシはその油分のせいか、腐りにくく、虫も食べないんでしょうね。ちゃんと残ってくれるのでありがたいです。それにしても、流石は自然に精通している親父様です。とてもありがたいプレゼントでした!感謝!

…普通に考えたら、腐った切り株の場所教えてもらって喜ぶって、かなり変な話なんですけどね(笑)。まぁ、俺は凄く嬉しかったですよ!

『前にお前が言ってたアカシあったぞ。今時間あるか?』

「…今行く!」

そんな訳で現場に行きました(笑)。早速見てみると…。

切り株になって数年経った感じでしょうか。風雨にさらされ、虫食いも酷く原型がありません。

近くにあった木の皮で判断したそうです。流石、親父様。早速掘り起こします。

おそらく元は20~30㎝近くの太さはあったようですが、残っている部分は朽ちてかなり細いです。それでもこの大きさ!足のサイズが26㎝位なので、70㎝位でしょうか。

戻ってから洗うと更に細くなりました。でもこれが全てアカシならかなりの量です。早速、切ったり割ったりしてみます。

飴色とまではいきませんが、松脂の匂いも強く、触るとべたべたのところがあります。中々良質なアカシじゃないでしょうか!暫く乾燥させてから、使いやすい大きさにしようと思います。

アカシはその油分のせいか、腐りにくく、虫も食べないんでしょうね。ちゃんと残ってくれるのでありがたいです。それにしても、流石は自然に精通している親父様です。とてもありがたいプレゼントでした!感謝!

…普通に考えたら、腐った切り株の場所教えてもらって喜ぶって、かなり変な話なんですけどね(笑)。まぁ、俺は凄く嬉しかったですよ!

火打石での焚き火とチャーロープ

2017年05月16日

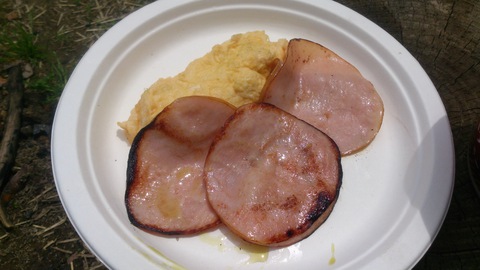

アカシ(ファットウッド)の検証も含め、焚き火で朝ごはんします。

今回の条件。

・火打石での着火。

・刃物は小型の斧のみ。

・焚き付けは自然物を使用。

まずは焚き付けの準備。樹皮は別にし、割っていきます。

アカシも割って使います。削ったりするとメタルマッチの時に良い着火剤になるようです。

因みに2㎝程の太さのアカシをライターで少し炙ると…。

固化していた松脂が融けて燃え、ろうそくのように燃えます。なるほど、色々納得しました(笑)。

火打石セットの準備。今回増えたのは、前に作った金属製の火吹き竹(棒)です。

皮袋に入るサイズだったし、とある理由から入れました。

麻ひもをほぐして準備完了。

火口(ほくち)のチャークロスを火打石にあてがい、火打ち金を打ち下ろします。

この後、麻ひもでくるんで発火させるんですが、結構煙たいんですね。そこで例の火吹き棒を使います(笑)。距離を稼げ、ピンポイントで風を送れるので凄く良かったです!

バタバタして写真は無いですが、無事着火し、火も安定しました。

さて朝ごはん。…まぁ、もう昼なんですが(笑)。

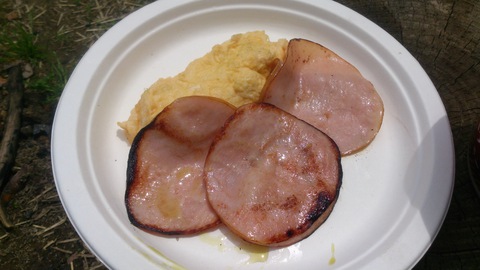

小さいオムレツとハムを焼きます。

うーん、流石にニトスキ15㎝は焚き火では小さすぎですね。…20㎝前後の取っ手が長い鉄フライパン欲しい。

帰ってからチャーロープというものを作りました。これも火口になるんですが、チャークロスに比べて簡単に準備ができ、保管も楽とのことなので、作ってみます。

材料は金属製のパイプと綿の紐です。

今回はたまたまあった真鍮のパイプと、千切れて使わなかった服の紐を使用。どちらも誂えたようにサイズがぴったりで笑ってしまいました(笑)。

パイプに紐の端を寄せてねじ込みます。次に通した紐の先端をライターで炙り、火がついたらパイプに戻し、指でパイプに蓋をします。

先端の紐が炭化したら、これで完成。簡単です。

◇自作チャーロープ

早速火打石で試したら簡単につきました!これもセットの中に入れます!

いやあ、満喫しました!例の条件もクリアしましたし。刃物は小型の斧のみでナイフも使っていません。焚き付けは自然物のみです。…実は新聞紙も準備してましたが、檜の皮が非常に良い仕事をしてくれました。

斧でのフェザースティックは中々難しかったです。もう少し腕を上げたいですね。

ところで今回の教訓。

小型のフライパンはあると良さそう。そして、塩は忘れないこと(笑)。

今回の条件。

・火打石での着火。

・刃物は小型の斧のみ。

・焚き付けは自然物を使用。

まずは焚き付けの準備。樹皮は別にし、割っていきます。

アカシも割って使います。削ったりするとメタルマッチの時に良い着火剤になるようです。

因みに2㎝程の太さのアカシをライターで少し炙ると…。

固化していた松脂が融けて燃え、ろうそくのように燃えます。なるほど、色々納得しました(笑)。

火打石セットの準備。今回増えたのは、前に作った金属製の火吹き竹(棒)です。

皮袋に入るサイズだったし、とある理由から入れました。

麻ひもをほぐして準備完了。

火口(ほくち)のチャークロスを火打石にあてがい、火打ち金を打ち下ろします。

この後、麻ひもでくるんで発火させるんですが、結構煙たいんですね。そこで例の火吹き棒を使います(笑)。距離を稼げ、ピンポイントで風を送れるので凄く良かったです!

バタバタして写真は無いですが、無事着火し、火も安定しました。

さて朝ごはん。…まぁ、もう昼なんですが(笑)。

小さいオムレツとハムを焼きます。

うーん、流石にニトスキ15㎝は焚き火では小さすぎですね。…20㎝前後の取っ手が長い鉄フライパン欲しい。

帰ってからチャーロープというものを作りました。これも火口になるんですが、チャークロスに比べて簡単に準備ができ、保管も楽とのことなので、作ってみます。

材料は金属製のパイプと綿の紐です。

今回はたまたまあった真鍮のパイプと、千切れて使わなかった服の紐を使用。どちらも誂えたようにサイズがぴったりで笑ってしまいました(笑)。

パイプに紐の端を寄せてねじ込みます。次に通した紐の先端をライターで炙り、火がついたらパイプに戻し、指でパイプに蓋をします。

先端の紐が炭化したら、これで完成。簡単です。

◇自作チャーロープ

早速火打石で試したら簡単につきました!これもセットの中に入れます!

いやあ、満喫しました!例の条件もクリアしましたし。刃物は小型の斧のみでナイフも使っていません。焚き付けは自然物のみです。…実は新聞紙も準備してましたが、檜の皮が非常に良い仕事をしてくれました。

斧でのフェザースティックは中々難しかったです。もう少し腕を上げたいですね。

ところで今回の教訓。

小型のフライパンはあると良さそう。そして、塩は忘れないこと(笑)。

ファットウッド(アカシ)の採取

2017年05月10日

火打石セットも作ったし、次はファットウッドの採取に行きます。

ファットウッドは一般的に、松の木の中で松脂を多く含んだところを言います。立ち枯れした松の根のあたりや倒木の枝の根元に多いそうですね。

色々調べたところ、ちゃんと飛騨には方言でファットウッドのことを表す言葉がありました。

【アカシ】と言います。

なので自分はアカシ(ファットウッド)というように表記しようと思います。ブッシュクラフトの考え方は人の数だけあるでしょうけど、自分はその土地に根付いた知識や知恵、技術があると思ってます。ですのでその土地の言葉も含め大切にしたいなぁと。

語源はわかりませんが明かりにかかわる言葉なんじゃないかと。アカシ、変換すると【灯】とも出てきますし。

…教えて?方言詳しい方(笑)。

余談ですが父が子供のころは授業(?)の一環として、アカシ取りとかあったみたいです。生活もですが、原動機などの燃料に使うため、駆り出されたとか…。

とりあえず裏山に行きます。適当にほっつき回って探します。

歩いてると、ちょくちょく倒木があります。…が、中々松の木には出会えません。

暫く探すと、ありました!

枝の根元を見てみると、飴色になっており松脂の匂いもします。早速切ってみます。

まずまずの色です。こんな感じで取っていきます。

ある程度採取できたので、戻って洗います。表面を洗ってるときに気づいたんですが…。アカシは水に沈みます。

長めの木で試すと、茶柱のように立ちます。下が松脂を多く含んだ部分で上が少ないところです。比重の違いの為でしょうか。根元に松脂が溜まることがわかります。

とりあえず小さい袋に入るだけ取ってきました。

たぶん大体アカシです(笑)。

綺麗な飴色ですねぇ。近いうちに焚き付けなど色々試そうと思います。

ファットウッドは一般的に、松の木の中で松脂を多く含んだところを言います。立ち枯れした松の根のあたりや倒木の枝の根元に多いそうですね。

色々調べたところ、ちゃんと飛騨には方言でファットウッドのことを表す言葉がありました。

【アカシ】と言います。

なので自分はアカシ(ファットウッド)というように表記しようと思います。ブッシュクラフトの考え方は人の数だけあるでしょうけど、自分はその土地に根付いた知識や知恵、技術があると思ってます。ですのでその土地の言葉も含め大切にしたいなぁと。

語源はわかりませんが明かりにかかわる言葉なんじゃないかと。アカシ、変換すると【灯】とも出てきますし。

…教えて?方言詳しい方(笑)。

余談ですが父が子供のころは授業(?)の一環として、アカシ取りとかあったみたいです。生活もですが、原動機などの燃料に使うため、駆り出されたとか…。

とりあえず裏山に行きます。適当にほっつき回って探します。

歩いてると、ちょくちょく倒木があります。…が、中々松の木には出会えません。

暫く探すと、ありました!

枝の根元を見てみると、飴色になっており松脂の匂いもします。早速切ってみます。

まずまずの色です。こんな感じで取っていきます。

ある程度採取できたので、戻って洗います。表面を洗ってるときに気づいたんですが…。アカシは水に沈みます。

長めの木で試すと、茶柱のように立ちます。下が松脂を多く含んだ部分で上が少ないところです。比重の違いの為でしょうか。根元に松脂が溜まることがわかります。

とりあえず小さい袋に入るだけ取ってきました。

たぶん大体アカシです(笑)。

綺麗な飴色ですねぇ。近いうちに焚き付けなど色々試そうと思います。

自作 火起こしセット

2017年05月08日

前回大体作ってますが、革袋なども追加で作ります。今回は薄手の革を使用。

縫う部分に線を引き、ミシンで縫ってみる。

たぶん大丈夫だと思い試しましたが、うまくいきました。衣服で使われた革くらいの薄さなら、ミシンでも大丈夫みたいです。

縫い目に沿ってカットします。スエード調にしたかったので裏返しにします。

後は補強部にリベットやハトメを打ち、紐を通して完成。

◇自作 革袋

紐は革ひもにしようか迷いましたが、着火剤にもなるパラコードにしています。…まぁ、気分や雰囲気で変えるかもしれません(笑)。

後はこの袋にいろいろ入れます。

・自作 火打ち金

・火打石 チャート

・自作 チャークロス

・麻紐をほぐしたもの

◇自作 火起こしセット

…ちゃんと全部入りましたね。実はかなり適当な寸法で作ったので、少し心配でした(笑)。

今後は自然のものを使った火口(ほくち)も作っていきたいですね。オヤマボクチや蒲の穂、キノコで作っていたようです。

火口について何か知っている方、是非是非情報をお教えください!些細なことでも全然かまいません!

後はファットウッドの採取をしていくつもりです。

…いろいろやりたいですが暇はなし(笑)。時間が欲しいですわー。

縫う部分に線を引き、ミシンで縫ってみる。

たぶん大丈夫だと思い試しましたが、うまくいきました。衣服で使われた革くらいの薄さなら、ミシンでも大丈夫みたいです。

縫い目に沿ってカットします。スエード調にしたかったので裏返しにします。

後は補強部にリベットやハトメを打ち、紐を通して完成。

◇自作 革袋

紐は革ひもにしようか迷いましたが、着火剤にもなるパラコードにしています。…まぁ、気分や雰囲気で変えるかもしれません(笑)。

後はこの袋にいろいろ入れます。

・自作 火打ち金

・火打石 チャート

・自作 チャークロス

・麻紐をほぐしたもの

◇自作 火起こしセット

…ちゃんと全部入りましたね。実はかなり適当な寸法で作ったので、少し心配でした(笑)。

今後は自然のものを使った火口(ほくち)も作っていきたいですね。オヤマボクチや蒲の穂、キノコで作っていたようです。

火口について何か知っている方、是非是非情報をお教えください!些細なことでも全然かまいません!

後はファットウッドの採取をしていくつもりです。

…いろいろやりたいですが暇はなし(笑)。時間が欲しいですわー。

火起こし 【火打石】

2017年05月02日

火起こし。

何故か昔から興味がありました。小さい頃、家のお風呂は薪で焚いていました。父がマッチ一本で火起こししているのを見て、なんか憧れていたものです。

最近、改めて火起こしの方法を勉強中です。もともと好きでしたが、もう少し深い理屈を体験を踏まえて理解したいと思いました。

ここのところメインだったメタルマッチも面白いですが、少しづつ歴史を振り返るというか、難易度を上げていこうかと(笑)。

なので、今回は火打石での着火を目標とします。

必要なものは火打石、火打ち金、火口(ほくち)、麻ひもです。説明は順次やっていきます。

火打石は兄が過去に拾ってきた瑪瑙、麻ひもは家にあったのでそれを使います。

※訂正 瑪瑙(めのう)ではなく、チャートという岩石らしい。詳しくはないのでわかんないですが、とにかく硬い石です(笑)。

それでは持っていない、火打ち金から自作していきます!

鋼材は金属ヤスリや金属用ノコギリの刃のような固い鋼鉄が良いみたいです。その固い鋼材をもっと固い鉱石に打ち付けることで火花が出るって事みたいです。

物置を漁ってみると錆びて使えなくなったヤスリが数本ありました。試しに火打石とぶつけてみると、その中の1本から火花が出ました。なのでこれをベースに作ります。

表面のヤスリ部分をグラインダーで削り、アセチレンバーナーで熱して変形させたり、失敗して折れたので溶接したり(笑)。

溶接したら焼きが甘くなり火花が弱くなったので、俄かだけど焼き入れしてみたり。

最終的にできたのがこちら。

◇自作火打ち金

焼き入れ後の酸化被膜(?)があるので、石に当てるところはグラインダーで少し削りました。試すとちゃんと火花が散ったので安心しました。

…鋼鉄の加工は難しいですね。捻ったりしたデザインにしようと試みたんですが、直ぐ折れる(笑)。本当に鍛冶屋さんは凄いですね。

さて、次に火口(ほくち)を作ります。自然物で作るのは追々やるとして、身近なもので出来るものから始めます。今回はチャークロスという炭化させた布を作ります。

材料は蓋つきのブリキ缶と綿100%の布、爪楊枝です。缶にふたには小さい穴を開け、爪楊枝がキャップのように刺さる状態にし、布を缶に入れます。

次に蓋を閉めて、火にかけます。暫くすると蓋の穴から可燃性のガスが出てきます。

暫くするとガスが出なくなるので、火から外し、蓋の穴に爪楊枝で塞ぎます。後は冷えるまで待ちます。

◇自作チャークロス

何回か作ったんですが、帆布のような目の詰まった布の方がいいですね。理由は後程。

さて、準備は整いました。…丸一日費やしましたが(笑)。

火打石と火打ち金。麻ひもほどいてほぐしたものと自作のチャークロスを準備します。

チャークロスが火打石の角に来るように持ち、火打ち金を打ち付けます。数回打ち付けると…。

チャークロスに火の粉が当たり、じわじわと赤くなっています。意外に早くつきました!

ほぐした麻ひもでチャークロスを包み、息を吹きかけたり、ぶんぶん振ると…。

…ついたよ。

…火がついたよ!やったぜ!なんか凄いやり切った感があります(笑)。

因みに目が詰まってない布のチャークロスはうまく火がつきませんでした。試しにライターで付けてみましたが直ぐに消えます。裏が透けるような密度の布はうまくいかないですね。

とりあえず、火起こしの一つ【火打石】による着火はうまくいきました!

保留していた弓切り式もやろうと思いますが、暫く火打石に嵌るのでもう少し先になりそうです(笑)。

何故か昔から興味がありました。小さい頃、家のお風呂は薪で焚いていました。父がマッチ一本で火起こししているのを見て、なんか憧れていたものです。

最近、改めて火起こしの方法を勉強中です。もともと好きでしたが、もう少し深い理屈を体験を踏まえて理解したいと思いました。

ここのところメインだったメタルマッチも面白いですが、少しづつ歴史を振り返るというか、難易度を上げていこうかと(笑)。

なので、今回は火打石での着火を目標とします。

必要なものは火打石、火打ち金、火口(ほくち)、麻ひもです。説明は順次やっていきます。

火打石は兄が過去に拾ってきた

※訂正 瑪瑙(めのう)ではなく、チャートという岩石らしい。詳しくはないのでわかんないですが、とにかく硬い石です(笑)。

それでは持っていない、火打ち金から自作していきます!

鋼材は金属ヤスリや金属用ノコギリの刃のような固い鋼鉄が良いみたいです。その固い鋼材をもっと固い鉱石に打ち付けることで火花が出るって事みたいです。

物置を漁ってみると錆びて使えなくなったヤスリが数本ありました。試しに火打石とぶつけてみると、その中の1本から火花が出ました。なのでこれをベースに作ります。

表面のヤスリ部分をグラインダーで削り、アセチレンバーナーで熱して変形させたり、失敗して折れたので溶接したり(笑)。

溶接したら焼きが甘くなり火花が弱くなったので、俄かだけど焼き入れしてみたり。

最終的にできたのがこちら。

◇自作火打ち金

焼き入れ後の酸化被膜(?)があるので、石に当てるところはグラインダーで少し削りました。試すとちゃんと火花が散ったので安心しました。

…鋼鉄の加工は難しいですね。捻ったりしたデザインにしようと試みたんですが、直ぐ折れる(笑)。本当に鍛冶屋さんは凄いですね。

さて、次に火口(ほくち)を作ります。自然物で作るのは追々やるとして、身近なもので出来るものから始めます。今回はチャークロスという炭化させた布を作ります。

材料は蓋つきのブリキ缶と綿100%の布、爪楊枝です。缶にふたには小さい穴を開け、爪楊枝がキャップのように刺さる状態にし、布を缶に入れます。

次に蓋を閉めて、火にかけます。暫くすると蓋の穴から可燃性のガスが出てきます。

暫くするとガスが出なくなるので、火から外し、蓋の穴に爪楊枝で塞ぎます。後は冷えるまで待ちます。

◇自作チャークロス

何回か作ったんですが、帆布のような目の詰まった布の方がいいですね。理由は後程。

さて、準備は整いました。…丸一日費やしましたが(笑)。

火打石と火打ち金。麻ひもほどいてほぐしたものと自作のチャークロスを準備します。

チャークロスが火打石の角に来るように持ち、火打ち金を打ち付けます。数回打ち付けると…。

チャークロスに火の粉が当たり、じわじわと赤くなっています。意外に早くつきました!

ほぐした麻ひもでチャークロスを包み、息を吹きかけたり、ぶんぶん振ると…。

…ついたよ。

…火がついたよ!やったぜ!なんか凄いやり切った感があります(笑)。

因みに目が詰まってない布のチャークロスはうまく火がつきませんでした。試しにライターで付けてみましたが直ぐに消えます。裏が透けるような密度の布はうまくいかないですね。

とりあえず、火起こしの一つ【火打石】による着火はうまくいきました!

保留していた弓切り式もやろうと思いますが、暫く火打石に嵌るのでもう少し先になりそうです(笑)。